- 脂質異常症(高脂血症)のお悩み・症状がある際は

当院へお越しください - 脂質異常症(高脂血症)とは

- 脂質異常症(高脂血症)の原因

- 脂質異常症(高脂血症)の種類

- 脂質異常症(高脂血症)の検査

- 脂質異常症(高脂血症)の治療

- 脂質異常症(高脂血症)の方の食事の注意点

脂質異常症(高脂血症)のお悩み・症状がある際は

当院へお越しください

当院では日本循環器学会専門医が『脂質異常症(高脂血症)』の検査診療を行っています。

また、当院には管理栄養士が在籍しており、生活習慣改善による治療に力をいれているため、栄養・食事に関してご不明なことがあればお気軽にご相談ください。

脂質異常症(高脂血症)とは

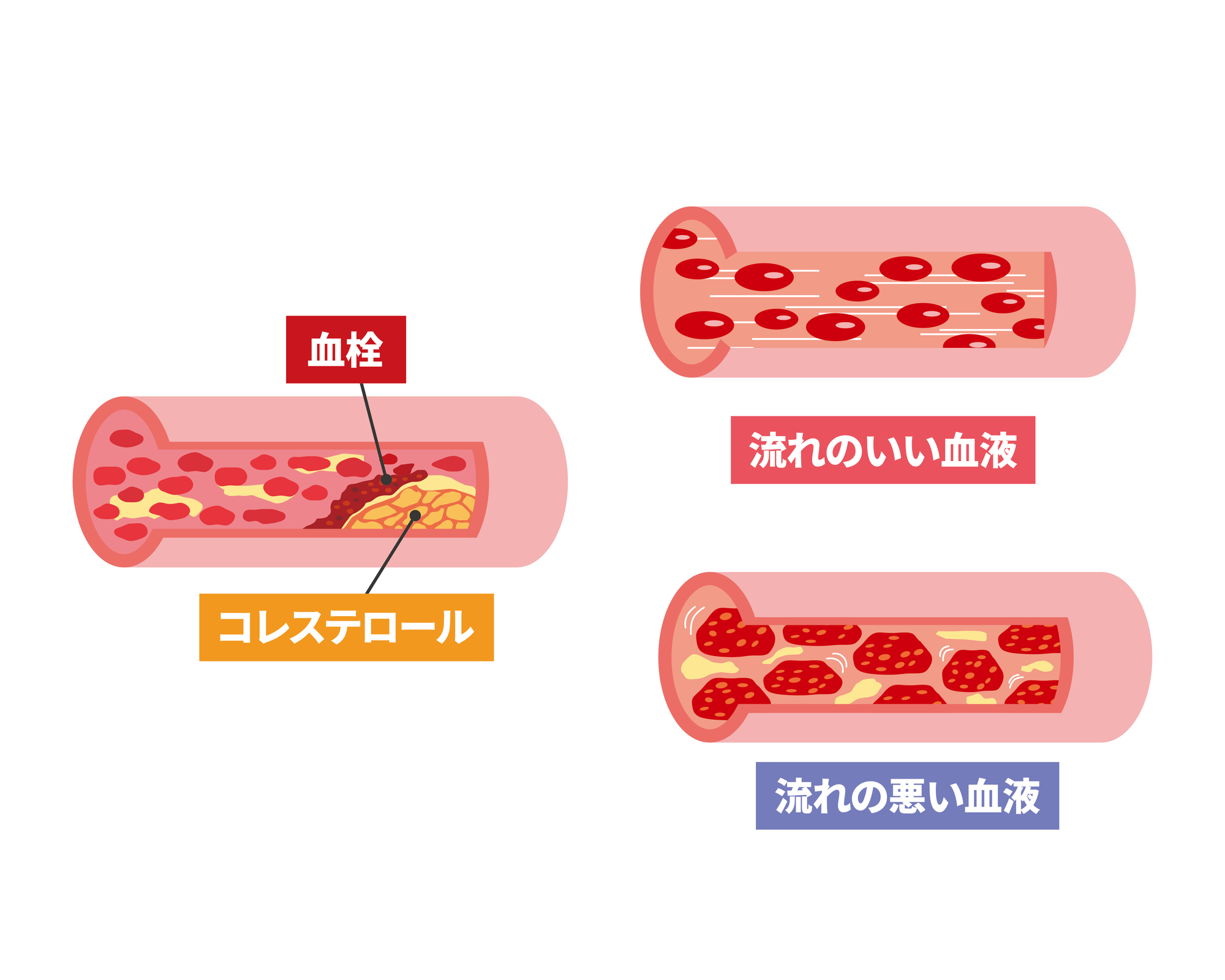

脂質異常症は、血液中のコレステロール、中性脂肪が増えすぎてしまう生活習慣病です。以前は「高脂血症」と呼ばれていました。

自覚症状がほとんどないままに進行する点、動脈硬化の原因となる点は他の生活習慣病と共通しています。

動脈硬化が進行することで、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるため、早期の治療が必要です。

脂質異常症(高脂血症)の原因

肥満の中でも、お腹だけぽっこりと出ている「内臓脂肪型肥満」の方は、高LDLコレステロール血症や高トリグリセライド血症といった脂質異常症のリスクが高くなると言われています。

その他、脂質異常症になりやすい体質については、遺伝性があります。(脂質異常症自体が遺伝するわけではありません)

脂質異常症(高脂血症)の種類

高LDLコレステロール血症

LDL(悪玉)コレステロールが多いタイプです。

動脈硬化との関係が深く、日本人の約2割に高LDLコレステロール血症の疑いがあると言われています。

低LDLコレステロール血症

HDL(善玉)コレステロールが少ないタイプです。動脈硬化を抑制してくれるHDLコレステロールが少ないことで、血管内のコレステロールを肝臓に戻す機能が低下し、脂質異常症を発症します。

高トリグリセライド血症

トリグリセライド(中性脂肪)が多いタイプです。飲み過ぎ、肥満が原因となることが多くなります。脂肪肝を合併しているケースも少なくありません。

脂質異常症(高脂血症)の検査

また、血管の壁の厚み、こびりついた油汚れ、血管が狭くなっているなど動脈硬化の進行度合いの確認のため、当院では頸動脈エコー検査を実施しています。

脂質異常症(高脂血症)の治療

生活習慣の改善

禁煙すること、ストレスを解消できる趣味やスポーツを見つけること、十分な睡眠をとることも大切です。

薬物療法

コレステロール値を下げる薬、中性脂肪値を下げる薬、その両方を下げる薬などがあり、患者様の脂質異常症のタイプ、お身体の状態に応じて、適切なものを処方します。

脂質異常症(高脂血症)の方の食事の注意点

カロリー制限

特にBMI値が25以上の「肥満」に分類される方は、カロリー制限に運動療法を組み合わせながら、ダイエットに取り組みましょう。

BMIは、【体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)】の計算式で算出できます。

また、1日の適正エネルギー量(摂取カロリー)は、以下の計算式で算出できます。食品のパッケージやレシピに記載されているエネルギー量を確認する習慣を身につけ、献立に活かしましょう。

1日の適正エネルギー量(㎉)=標準体重(㎏)×25~30㎉ ※標準体重=身長(m)×身長(m)×22

摂取する脂肪酸の質と量に注意

脂肪酸は大きく、多価不飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、飽和脂肪酸に分けられます。

脂質異常症の治療、またその予防のためには、飽和脂肪酸の摂り過ぎを控え、植物油や魚油を(割合として)多めに摂ることが大切です。

| 脂肪酸の種類 | 貧血の種類 注意 |

|||

|---|---|---|---|---|

|

飽和脂肪酸 |

バター、生クリーム、チーズ、肉類、ココナッツ油、ヤシ油、チョコレート、アイスクリーム等 | |||

| 不飽和 脂肪酸 |

多価不飽和脂肪酸 |

オメガ 6系 |

サラダ油、コーン油、ごま油、大豆油、紅花油、クルミ等 |

|

| オメガ 3系 |

えごま油、魚油(DHA/EPA)、しその実油等 | |||

|

一価不飽和脂肪酸 |

オリーブオイル、菜種油、マカデミアナッツ、アーモンド、ヘーゼルナッツ等 | |||

コレステロールの多い食品を控える

卵類、魚卵、乳製品、肉類などの食べ過ぎを控えましょう。

糖質・アルコールの摂り過ぎを控える

アルコールの1日の適正量は、以下のようになっています。

- ビール:500ml

- 缶チューハイ:1.5缶

- 日本酒:1合

- ワイン:グラス2杯

- ウイスキー・ブランデー:ダブル1杯

- 焼酎(35%):1/2合

食物繊維、抗酸化作用のある食品は積極的に摂取

食物繊維を多く含む食品としては、そば、ライ麦パン、しらたき、さつまいも、かぼちゃ、切り干し大根、ごぼう、ブロッコリー、たけのこなどがあります。

また、白米を玄米や麦、胚芽米と置き換えるといった方法も有効です。

抗酸化物質は、ビタミン類やポリフェノール類に含まれています。

ビタミンA・C・E、リコピン、βカロテン、アスタキサンチン、ルテイン、アントシアニン、イソフラボン、ルチン、カテキンなどが含まれる食品を、意識的に食事に取り入れましょう。